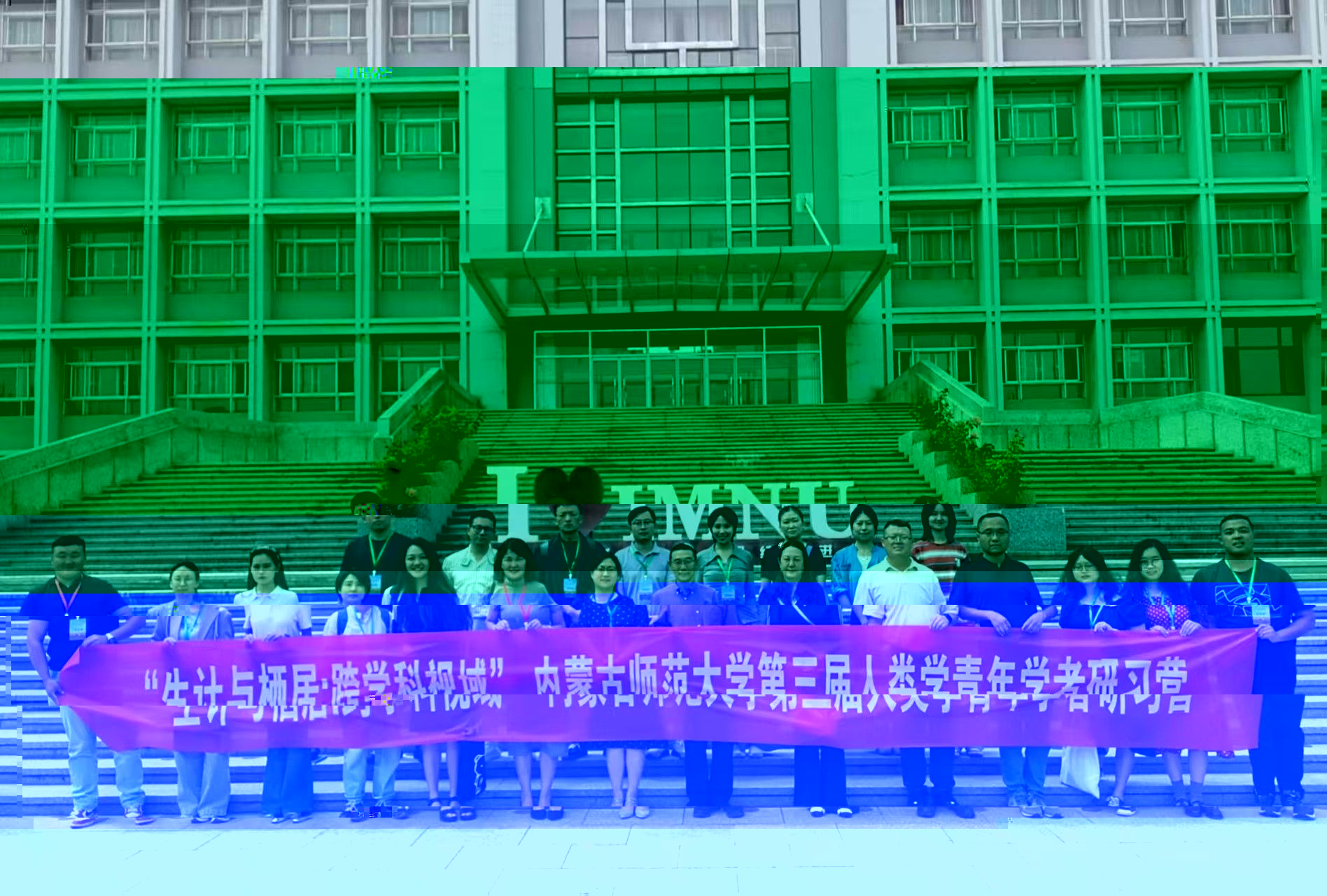

8月12日,由我院主辦、内蒙古師範大學中華民族共同體研究基地與内蒙古北疆文化研究基地共同承辦的為期10天的“生計與栖居:跨學科視域”人類學青年學者研習營圓滿落幕。本屆研習營是在我院資深教授納日碧力戈教授的倡議與組織下舉辦的第三屆面向國内外青年學者的人類學研習營,旨在推進我校民族學學科,搭建跨學科、跨地域學術平台,凝聚着我院深耕學術的初心與追求。

本屆研習營以“生計與栖居:跨學科視域”為主題,具體聚焦經濟人類學、建築人類學及民族志理論方法三個具體研究方向。研習營彙聚了海内外優秀學者。來自哈薩克斯坦阿裡法拉比國立大學、澳門理工大學、北京交通大學、中央民族大學、雲南民族大學的6位資深專家擔任主講。同時,吸引了來自美國匹茲堡大學、複旦大學、中央民族大學、蘭州大學、中山大學以及内蒙古師範大學等國内外知名高校的16位青年才俊(含我校4名博士生)參與,涵蓋青年教師、博士後與博士生。

研習營包括“學術講習營”“牧區田野營”和“青年研讨營”三大闆塊:

8月2日上午,内蒙古師範大學黨委委員、副校長楊玉成出席開幕式并緻辭。他指出,舉辦此次研習營是學校積極響應自治區号召,投身“北疆文化提升行動”,推動北疆文化創造性轉化、創新性發展的重要實踐。

在8月2日下午至5日上午的“學術講習營”中,學院邀請了澳門理工大學李耕副教授、雲南大學和少英教授、中央民族大學施琳教授、中央民族大學黃健英教授、北京交通大學潘曦教授與哈薩克斯坦阿裡法拉比國立大學的塔蒂古麗教授,分别圍繞建築人類學、經濟人類學、民族志與文化傳承議題,從理論、方法與實踐層面深化了對“生計與栖居”的理解。學者們共同強調,人類生計方式與栖居環境是文化适應、社會變遷與曆史進程的産物,青年學者需要結合宏觀結構與微觀實踐展開研究。六位主講專家在講授前沿理論的同時,還對營員們進行了針對性指導,為青年學者的學術探索注入強勁動力。

8月5日至10日,為期6天的“牧區田野營”在我院實踐基地聯盟單位——烏拉特中旗委旗政府的大力支持下,由烏日格木樂、額爾德木圖、武甯三位教師帶領16位營員,深入甘其毛都口岸、巴音烏蘭蘇木及下轄嘎查,聚焦邊境旗縣地區的畜牧業經濟發展、農牧合作社模式、建築空間與文化遺産保護等議題,進行了細緻地調查研究,獲取了寶貴的一手田野資料。

在8月11日至12日的“青年研讨營”中,營員們基于田野調查資料,圍繞研習營議題,進行了熱烈研讨與成果彙報,現場思想碰撞激烈。研讨圍繞四大核心闆塊展開,呈現鮮明的跨學科融合特征。一是經濟人類學焦點:西南民族大學民族學專業博士生劉聰、蘭州大學中華民族學專業博士生呂珊鵬、中央民族大學民族學專業博士生班馬次仁聚焦草原牧區生計的深刻變遷,剖析合作社等組織形式的實踐創新及其背後的互惠分配邏輯;上海大學人類學專業博士生林亞男探讨地方特色産業的形成機理,強調“地話”中自然、文化與社會因素的共同作用;我院博士生豔霞尋求小農經濟與遊牧文化在現代化沖擊下的對話與互鑒可能。二是建築人類學焦點:新疆師範大學民族學系副教授申豔冬對牧營地、蒙古包、合作社廠房等具體建築形态進行深入調研與批判性反思,關注其承載的社會文化意涵;中山大學民俗學專業博士生莊鈞然揭示現代性對牧居空間的重塑;中央民族大學民俗學博士生逯宇超以希熱廟等案例展現空間如何嵌入并影響生計模式;我院博士生侯朝克探究邊疆民族地區住居形态的現代轉型及其社會文化動因。三是栖居環境焦點:中央民族大學民族學專業博士生王曉慧直面幹旱等環境“失序” 對牧民生計造成的嚴峻困境;複旦大學博士後劉炫麟以烏拉特中旗為例,深入分析當代遊牧生計中的“栖居”策略與适應;美國匹茲堡大學經濟學專業博士生王志文在更宏大的文明比較框架下,探讨不同環境中的社會如何應對相似的生計危機,反思演化路徑的多樣性;我民人院博士生王琦從曆史維度審視邊疆治理,挖掘清代漠南蒙古治理經驗對理解當代“多元一體”格局的啟示。四是傳統技藝與文化焦點:首都師範大學文化産業專業博士生黃雲虎以烏拉特中旗“金石交”非遺街區為例,探索民族地區傳統手工藝在當代的保護、創新路徑及其與旅遊開發的結合模式;山西大學教師、西南大學在站博士後張潔關注烏拉特中旗“手藝人的博物館”作為文化傳承與創新的重要空間載體;我院博士生李嘉薇從生計與栖居視角解讀文化節慶在凝聚社區、傳承文化和塑造地方認同中的功能。

本屆研習營成功搭建了高水平的跨學科青年學者對話平台。通過彙聚全球學術智慧、開展多維度的比較研究,活動顯著深化了對“生計-栖居”互動關系的複雜性與多樣性的理解,有效拓展了青年學者的學術視野和比較思維,為未來潛在的學術合作奠定了堅實基礎。為持續推動我校民族學學科建設與發展,研習營将對提交的高質量論文報告進行遴選并彙編出版。

撰稿:王琦、烏日格木樂

初審:田友麗 複審:陸一瓊 終審:包鳳蘭